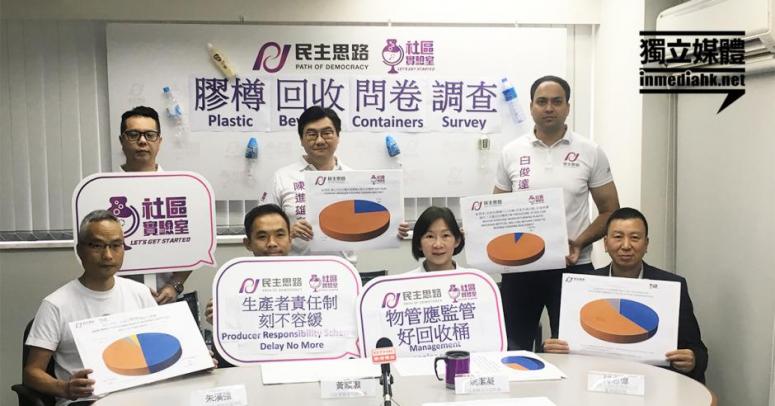

寸金尺土商場拒放膠樽回收機 逾九成市民有回贈願參與

香港膠樽回收率只有7.6%

民主思路社區實驗室早前進行膠樽回收問卷調查,發現有九成以上市民支持膠樽可按樽回收,然而現時有七成以上發展商未有安裝膠樽自動回收機,過半數受訪管理公司指現時沒有回收膠樽的誘因去促使他們進行回收工作,令本港的回收率偏低。民主思路建議政府盡快落實塑膠飲料容器生產者責任制。

社區實驗室是次調查收集了13個本地主要發展商及物業管理公司,當中涉及逾157個商場、19所酒店和數十個私人屋苑,以及331名市民的回應。93%市民表示若膠樽可以按樽,有錢回贈,是會把膠樽放入自動回收機,84%市民希望能提供0.5元至1元回贈。然七成以上發展商未有安裝自動回收機,雖然近七成發展商認同安裝自動回收機能提升企業形象,但卻因商場寸金尺土等理由不願意提供位置,令市民即使有意欲去回收膠樽亦沒有足夠的回收機。

除發展商外,管理公司的回收率亦偏低。早前有新聞揭發清潔公司的前線清潔人員把回收得來的膠樽直接倒入垃圾桶。管理公司回應指過半數管理公司會將回收品直接交予清潔公司代辦,可是清潔公司的服務合同通常沒有寫明需要負責做回收工作,近日回收價格下跌,沒有回收商願意跟他們買回收品,他們的回收誘因就消失。民主思路認為清潔公司會回收服務欠佳會令市民產生不良印象,打擊他們的回收意欲。

民主思路建議,政府必須盡快落實塑膠飲料容器生產者責任制,令飲料生産商缴交責任稅,所收到的稅款,必須要用作資助社會完善膠樽的回收鏈,並補貼市民按樽回贈,增加大眾回收膠樽的誘因,同時為配合未來的固體廢物徵費政策,物業管理公司必須於固體廢物徵費立法前,監管好旗下屋苑的私人回收,由於現行的法例只規管食環署管轄的公眾回收桶,相關的罰則應擴展至物業管理公司的私人回收桶,以免清潔公司亂將回收品掉棄的情況持續發生。

根據資料顯示,膠樽生產責任制及按樽制度早已在歐洲推行超過40年,回收可高達九成半以上,但香港2017年的膠樽回收率只有7.6%,因此組織認為推行生產者責任制以推高香港膠樽回收率是刻不容緩。

https://www.bastillepost.com/hongkong/article/4471897-寸金尺土商場難放膠樽回收機-逾成八市民冀獲5角至